Les soldats du 122e R.I. se mutinent. 21 mai 1913

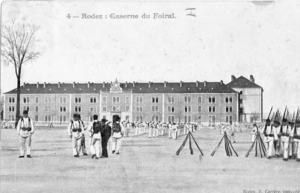

Si Rodez accueille, dès 1840, des troupes et des régiments, ce n’est qu’à partir de 1871 qu’elle devient véritablement une ville de garnison, nécessitant, au cours des décennies suivantes, la construction des casernes Rauch et Burloup, au bout de l’esplanade du Foirail. Ces bâtiments viennent s’ajouter à la caserne Sainte-Catherine (Caserne vieille), élevée place du Marché-Couvert.

En 1871, le 81e R.I. prend donc ses quartiers en ville, jouant dès lors un rôle important dans l’animation et le développement économique de la cité. Trente-sept ans plus tard, en 1907, ce régiment est envoyé à Béziers pour mater la révolte des vignerons du Midi. Á Rodez, la rumeur court vite qu’une fois parti, il ne reviendra pas. Ce sera en partie le cas, mais il sera tout de même remplacé par le 122e R.I. Cette décision a pour but d’éloigner les soldats de ce régiment de leur lieu d’origine (Aude et Hérault), afin d’éviter qu’ils lèvent la crosse face aux manifestants. Le 122e R.I. arrive donc à Rodez, par train, le 1er août 1907. La municipalité, qui s’était fendue, quelques semaines plus tôt, d’une déclaration adressée au ministre de la Guerre lui demandant le retour du 81e R.I. à Rodez, s’en trouve ainsi rassurée.

En 1905, déjà divisée sur la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat, la classe politique s’affronte également sur la durée du service militaire, fixée à trois ans depuis la loi Freycinet de 1889. En réalité, ce sont deux conceptions du rôle de l’armée française, en cas de conflit avec l’Allemagne, qui s’opposent. La droite nationaliste, le clergé, la majeure partie des cadres militaires et une partie minoritaire de la gauche républicaine se prononcent, pour leur part, pour le maintien des trois ans, mettant en avant le désir de revanche, la menace allemande aux frontières de l’Est et le besoin vital d’effectifs importants et très entraînés, pour mener une guerre qui, selon eux, sera offensive et dévoreuse d’hommes. Les radicaux-socialistes, la S.F.I.O. et la CGT, quant à eux, veulent réduire la durée du service de trois à deux ans, tout en maintenant une réserve de l’armée active pendant onze ans et en supprimant toutes les dispenses accordées encore à certaines catégories.

« Il est indispensable », écrit le ministre de la Guerre Maurice Berteaux, porteur du projet de loi, « que tout homme sache qu’il peut demain devenir soldat, quelle que soit son origine, sa responsabilité familiale et quelle que soit sa destinée professionnelle ». Le 21 mars 1905, la loi des deux ans est votée et, du même coup, supprime le tirage au sort, jugé très inégalitaire.

Les opposants, pourtant, ne désarment pas, confortés par trois événements qui interviennent entre 1905 et 1912. En effet, la double crise marocaine de 1905 (Tanger) et de 1911 (Agadir) menant la France et l’Allemagne au bord de la guerre, donne à ce courant de pensée de solides arguments en faveur du rétablissement d’un service de trois ans. En 1912, cette conviction se trouve encore renforcée, lorsque, outre-Rhin, l’empereur et le gouvernement allemand décident d’augmenter les crédits militaires et les effectifs de l’armée. De mars 1911 à mai 1912, 58 000 hommes viennent ainsi grossir l’armée allemande, désormais forte de 700 000 soldats, soit 200 000 hommes de plus que l’armée française.

Pour les responsables militaires et pour la droite nationaliste, c’est le signe évident de l’agressivité allemande qui se précise et l’obligation, pour l’armée française, de se doter très vite de moyens supplémentaires, tant en hommes qu’en matériel. Nombreuses aussi sont les voix qui dénoncent la mauvaise préparation militaire des soldats. Alors que l’effectif allemand est porté, le 14 janvier 1913, à 761 000 hommes, la France ne compte que 609 000 soldats d’active.

C’est dans ce contexte que les gouvernements d’Aristide Briand puis, après son renvoi, de Louis Barthou entament la discussion pour revenir à la loi des trois ans, non sans susciter une vive opposition de la part des antimilitaristes, ainsi qu’un mouvement de colère épidermique chez les soldats, obligés de rester une année supplémentaire sous les drapeaux.

Un premier pas est franchi le 4 mars 1913 quand le Conseil supérieur de la guerre, composé essentiellement de responsables militaires – dont le général d’origine aveyronnaise Curières de Castelnau – et présidé par Aristide Briand, se prononce à l’unanimité en faveur d’un retour au service de trois ans, strictement et rigoureusement égal pour tous, sans aucune dispense, arguant du fait qu’il y a « nécessité absolue, dans l’intérêt de la défense nationale, d’augmenter les effectifs militaires ». Toutes les autres propositions (appels mensuels de réservistes, services de 27 mois…) sont jugés trop insuffisantes et rejetées. Si la droite nationaliste, à laquelle quelques radicaux se sont ralliés à l’exemple de Clemenceau, se réjouit de ce projet de loi, les radicaux-socialistes, la SFIO et la CGT fulminent contre cette politique de va-t-en-guerre, préférant, comme Jaurès, une solution alternative avec la création de milices citoyennes (un service de 18 mois, un jour d’exercice par mois pour les jeunes de 17 à 21 ans et deux jours de manœuvres par trimestre pour les réservistes).

Le gouvernement Briand est renversé le 18 mars 1913, et Louis Barthou, nouveau président du Conseil, veut aller très vite. Durant tout le mois de mai, la loi des trois ans fait l’objet de vifs débats dans la presse, avant d’être discutée à la Chambre des députés, du 2 juin au 19 juillet 1913, jour où elle est adoptée par 358 voix contre 204.

Entre-temps, pacifistes et antimilitaristes se mobilisent pour avertir l’opinion publique. Le 23 mars, le congrès de la SFIO se prononce contre ce projet. Deux grandes manifestations se déroulent au Pré-Saint-Gervais, le 16 mars et le 25 mai, qui voit Jaurès prendre la parole.

Dès 1912, la CGT s’était lancée dans une grande campagne de mobilisation antimilitariste : « le Sou du Soldat ». Chaque travailleur syndiqué est appelé à verser régulièrement une cotisation d’un sou dans une caisse destinée à venir en aide aux travailleurs appelés à la caserne. Partout, les chambres syndicales publient des manifestes contre la guerre et pour la grève générale de 24 heures : « Parce que les travailleurs sont déjà trop sacrifiés aux bénéfices des capitalistes en temps de paix, et qu’il est déjà de trop pour eux d’être considérés comme chair à travail, sans être encore astreints à servir de chair à canon, dans les conflits auxquels ils n’ont rien à voir et qui sont perpétrés au bénéfice de quelques requins financiers, ce qui est la honte de l’humanité.

Vous viendrez dire à vos dirigeants et despotes :

Vous n’aurez rien de nous pour la guerre et tout pour la paix ! »

Le gouvernement français s’émeut de cette propagande. Dans un rapport secret, le ministre de la Guerre précise aux responsables militaires « qu’il importe que toute propagande soit soigneusement exclue de la caserne et que des mesures soient prises pour en interdire l’accès à tout écrit ou imprimé analogue qui, sous une forme quelconque, prétendrait exercer sur le soldat une action indépendante de l’autorité militaire ou non contrôlée par elle ». Le ministre de l’Intérieur Klotz fait de même auprès des préfets pour qu’ils s’opposent à toute discussion de la loi des trois ans au sein des Conseils généraux.

Fin mars, à la demande du préfet de l’Aveyron Reyss, les trois sous-préfets ainsi que le commissaire spécial de Decazeville envoient leur rapport sur l’état d’esprit des populations vis-à-vis du projet de rétablissement d’un service militaire de trois ans.

À Millau, le sous-préfet ne cache pas l’hostilité des populations de son arrondissement, tant ouvrières que rurales, mais pour des raisons bien différentes : « Cette hostilité se manifeste d’une façon toute particulière à Millau, ville essentiellement industrielle, où les ouvriers sont en majeure partie organisés en associations syndicales toutes affiliées, à l’exception d’une seule dernièrement créée et qui compte à peine 200 adhérents, à la confédération générale du travail… La presse locale a fait connaître, elle aussi, son sentiment, sauf le journal L’indépendant Millavois, organe du parti radical, qui s’est borné à signaler sans commentaire le dépôt du projet de loi, dans l’attente du prochain débat qui va s’ouvrir au Parlement. Le Messager de Millau, journal réactionnaire, sans pousser les cris de joie des publications nationalistes, donne toutefois son entière approbation aux mesures destinées à renforcer les effectifs militaires. Quant à L’Etincelle, organe du parti socialiste unifié, elle consacre toutes les semaines un article critiquant violemment ces mesures.

Dans les campagnes, le public ne cache pas non plus son mécontentement contre le projet qui, d’après lui, serait de nature à réduire le nombre – de plus en plus restreint – des journaliers agricoles et de favoriser la désertion de la Terre… ».

Le rapport du sous-préfet de Saint-Affrique met, lui aussi, l’accent sur le mécontentement des populations rurales sur cette question :

« Elles prévoient avec appréhension le préjudice que causera à l’agriculture le rétablissement du service de trois ans. Le service militaire est considéré par nos agriculteurs comme une perte de temps dont il faudrait réduire la durée au strict minimum ; l’augmenter, c’est créer des charges nouvelles et aggraver sans profit une situation déjà peu favorable à l’intérêt social et économique.

De plus, la dépopulation progressive de nos campagnes, par l’abaissement de la natalité et une émigration intense, a provoqué la surenchère de la main-d’œuvre qui arrive dans nos régions à faire complètement défaut. Les prix des fourrages et la valeur du sol décroissent ; la prolongation de la durée du service militaire favoriserait encore l’émigration, occasionnerait fatalement l’élévation du prix de la main-d’œuvre, car le nouveau projet de loi retiendra sous les drapeaux des jeunes hommes solides et vigoureux qui, familiarisés pendant un plus long séjour dans les villes avec les distractions et les plaisirs faciles, ne voudront plus, à la fin de leur service, regagner la campagne pour reprendre une vie de fatigue et de privations.

Si les habitants de l’arrondissement n’ont pas protesté d’une façon très ouverte contre ce projet, c’est que le clergé, dont l’influence est encore très prépondérante, s’est montré très favorable au projet militaire ; mais, dans la suite, il est à craindre que nos adversaires ne tirent profit des charges nouvelles qui seront nécessaires à l’augmentation des effectifs.

En résumé, le rétablissement de la loi de trois ans a peu de partisans, la majeure partie de nos populations rurales l’ont accueilli sans enthousiasme et avec certaines critiques justifiées ; toutefois, M. le Préfet, il serait excessif de ne pas rendre hommage à l’esprit patriotique qui les anime et elles ne reculeraient devant aucun sacrifice si la sécurité nationale était menacée ».

Toutes ces considérations sont reprises par le sous-préfet de Villefranche-de-Rouergue, à la différence du commissaire principal de Decazeville qui parle « d’une approbation quasi-unanime des Aveyronnais » au rétablissement de la durée de trois ans : « Même dans le milieu ouvrier, aussi bien parmi les cheminots de Capdenac-Gare et Sévérac, qu’au sein des cités industrielles du Bassin houiller et de Millau, où le socialisme est à l’ordre du jour, les grandes réformes militaires, qui se préparent, n’ont pas été l’objet de récriminations trop violentes, et seuls quelques jeunes conscrits aux idées trop étroites et égoïstes, que la perspective d’une prolongation de séjour dans les casernes, ne sauraient réjouir, et un certain nombre de vieux illuminés ou tout jeunes militants du Parti socialiste ou des organisations syndicales, luttant par principe, s’élèvent énergiquement contre les nouvelles charges militaires qu’on s’apprête à faire peser sur le pays.

Quant à la campagne d’affiches, organisée par la CGT et le Parti socialiste, elle se borne, pour l’instant, à l’opposition, sur les murs des régions industrielles précitées, d’immenses affiches, dûment timbrées, flétrissant les mesures projetées ».

Résumant ces divers rapports, le préfet écrit au ministère de l’Intérieur que « l’état des esprits dans l’Aveyron, au sujet du projet de loi rétablissant le service militaire de trois ans, paraît être celui-ci : opposition qui ira en croissant parmi la population ouvrière, formant d’ailleurs l’infime minorité d’un peu plus d’un sixième du total ; acceptation qui ne va pas jusqu’à l’enthousiasme, mais qui n’est pas seulement de la résignation, de la part de la population agricole, un léger revirement qui ne vaut pas, pour le moment, qu’on ne l’exagère, mais que des raisons d’ordre économique paraissent devoir faire plus profond et redoutable dans un délai plus ou moins éloigné… »

Quelques incidents, sans grandes conséquences cependant, viennent émailler cet optimisme très administratif. À Aubin, le Conseil de révision est le théâtre d’un incident provoqué par deux hommes qui ont prononcé des propos antimilitaristes. A Rodez, le 4 avril, lors de la retraite militaire, se produit un incident peu banal. Dès son départ de la place de la Cité jusqu’au niveau du Séminaire, sur le Tour de Ville, la musique militaire est copieusement sifflée au point que les soldats doivent cesser toute interprétation. Plainte est déposée par l’autorité militaire. Trente-trois tapageurs, âgés de douze à dix-sept ans, sont arrêtés et condamnés pour bruit et tapage nocturne à 1 franc d’amende. On ne badine pas avec l’autorité militaire ! À La Cavalerie, un civil, qui tient dans un café de la cité des propos antimilitaristes, est rossé par deux réservistes des 280e et 343e régiments d’infanterie en manœuvres au camp du Larzac. Au lieu d’être sanctionnés, les deux réservistes sont chaleureusement félicités et immédiatement libérés à titre de récompense, le lieutenant-colonel de leurs régiments faisant paraître une note élogieuse à leur égard.

Les débats qui se déroulent à la Chambre, largement repris par la presse de tous bords, suscitent à l’intérieur même des casernes, parmi les plus concernés des soldats, de vives inquiétudes qui vont, durant la fin du mois de mai, se transformer en réactions épidermiques dans plusieurs villes de garnison.

A Toul, le 17 mai, une centaine de soldats manifeste leur mécontentement. La répression est immédiate et sévère : seize militaires sont traduits en conseil de guerre, quinze sont dirigés vers un camp disciplinaire, quarante sont condamnés à des peines allant de trente à soixante jours de prison, et treize gradés sont cassés ou rétrogradés pour mollesse. Le 18 mai, à Nancy, quarante hommes sont promis au bataillon d’Afrique, des papiers compromettants et des chansons antimilitaristes ayant été trouvés dans leurs paquetages. Le 20 mai, à Macon, une centaine d’hommes se rassemble, à 19 heures, sur la place d’Armes et parcourent les principales rues de la ville en criant « Vive la classe ! » et « À bas les trois ans ! », avant de chanter L’Internationale. À 20 heures, la manifestation s’arrête et les soldats rentrent à la caserne. Mais, là encore, la réaction des autorités militaires est sans concession : six militaires sont traduits en conseil de guerre, quatre sont renvoyés dans une section spéciale, deux gradés sont cassés et un homme est puni de trente-six jours de prison.

Dans les jours suivants, le mouvement de protestation fait tache d’huile : à Lyon, Paris, Pamiers, Castres, Rennes, Commercy, Belfort, Reuilly, Lérouville et Pont-Saint-Vincent, les trois ans sont conspués et L’Internationale entonnée par des soldats qui refusent d’accomplir un an de plus.

Le gouvernement et l’autorité militaire y voient bien sûr l’influence des socialistes, des anarchistes et de la CGT alors que, la plupart du temps, les soldats incriminés ont agi seuls, sans aide des civils. Mais la droite nationaliste met en exergue la propagande socialiste à l’intérieur des casernes pour montrer le danger d’une gangrène antimilitariste.

C’est dans ce contexte qu’éclate la mutinerie de Rodez, la plus sérieuse et la plus surprenante avec celle de Macon.

Forgeron à Entraygues, âgé de vingt et un ans, Louis-Henri Brévié a rejoint la caserne de Rodez pour y accomplir son devoir militaire. De caractère jovial et entier, il a rapidement sympathisé avec ses camarades de chambrée : le cultivateur Jacques Chazottes, originaire du Garric (Tarn) ; Antonin Marquès, comptable à Lunel et Henri Marty, un gars du pays, natif d’Aubin, exerçant la profession de chaudronnier à la Vieille-Montagne. Les soirs de permission, la baïonnette au côté comme l’exige le règlement, les quatre soldats se retrouvent chez Romieu, au café Divan où les troupiers jouent aux cartes, vident quelques chopines et reluquent quelques servantes aguichantes.

Au fil de leurs conversations, Brévié, Marquès, Chazottes et Marty se sont trouvé un point commun. A la discipline militaire et au patriotisme extrémiste de l’Action française, ils préfèrent les discours de Jaurès. « Seul Jaurès peut sauver l’Europe d’une guerre qui sera un véritable carnage dans lequel nous, les ouvriers et les paysans, serviront de chair à canon », affirme avec véhémence Chazottes. En tirant sur son brûle-gueule, Antonin Marquès commente à ses compagnons les derniers articles de L’Humanité, de La Bataille Syndicaliste et de La Guerre Sociale de l’anarchiste Gustave Hervé, véritables brûlots antimilitaristes que des mains innocentes laissent traîner sur les tables du café. Aussi, quand les quatre soldats prennent connaissance du projet de loi ils éprouvent, à l’instar de leurs camarades, un sentiment de frustration et de révolte. Enivrés par les mots et les précédentes mutineries de Macon, Nancy et Toul, les esprits s’échauffent rapidement au point de décider de défiler en ville en jouant L’Internationale, sans penser aux retombées disciplinaires découlant d’un tel acte.

Le mercredi 21 mai, entre 18 heures 30 et 20 heures 30, cent cinquante soldats environ s’entassent au café Divan. Pour éviter les mouchards, l’information passe en sourdine de table en table. Jacques Chazottes tente de convaincre les plus indécis : « A 10 heures, ce soir, à l’appel du tambour et du clairon, les soldats qui voudront manifester leur opposition à cette loi qui prive nombre d’entre nous de rentrer dans nos foyers descendront dans la cour de la caserne puis, tous ensemble, nous irons manifester dans les rues endormies ». Louis-Henri Brévié ajoute : « Que ceux qui sont d’avis de manifester lèvent la main ». D’un seul élan, les bras se tendent ! L’heure est venue pour les soldats de faire entendre leur mécontentement. En sortant, le soldat Fabre et le caporal Frède jubilent. Membres de la jeunesse socialiste de Carmaux, ils n’ont que haine pour les gradés et les va-t-en-guerre.

Le témoignage de Lucie Rey, âgée de dix-huit ans, serveuse au café Divan, vient corroborer les faits :

« Je me suis aperçue que, depuis une quinzaine environ, la conversation roulait surtout sur les inconvénients du maintien sous les drapeaux de la classe libérable. Le mécontentement était général, mais jamais je n’ai entendu formuler l’intention, parmi les militaires consommant au café, de se livrer à quelque démonstration. Je n’ai pas davantage été sans m’apercevoir que les journaux favoris des militaires étaient L’Humanité, La Bataille Syndicaliste, La Guerre Sociale. Toutefois, à aucun moment, il ne s’est tenu chez nous une réunion dans le sens absolu et strict du mot, sauf mercredi soir, 21 mai, où, entre 18 heures et demie et 20 heures et demie, le nombre anormal des militaires (150 au moins), le sujet de leurs conversations et le soin qu’ils apportaient à les soustraire aux oreilles indiscrètes, ou se réfugiant jusque dans la cour, pour conspirer mieux à leur aise, n’ont pas laissé de nous surprendre, Mme Romieu, ma patronne, et moi, et nous ont laissé l’impression nette qu’une manifestation grave se préparait. En effet, nous avons saisi, toutes deux, les phrases suivantes : » Nous allons rentrer pour l’appel, nous nous coucherons tout habillés et à un signal convenu, nous nous réunirons, baïonnette au canon, dans la cour de la caserne pour aller prendre nos camarades de la vieille caserne et nous diriger, avec eux, en armes, sur Decazeville où un bon accueil nous est réservé « . Tous ces propos se sont tenus à voix basse. J’ai bien remarqué qu’un soldat, qui paraissait plus prolixe que les autres, se dérobait derrière un pilier du café, pour haranguer les soldats. Mais chaque fois que je m’approchais, il se taisait et je n’ai pu recueillir la moindre bribe de son discours [ce soldat est le sieur Brévié, Louis, dont le rôle de meneur est nettement établi, et dont la culpabilité est manifestement reconnue…] ».

Les faits sont ensuite rapportés par le colonel Escudier, commandant le 122e R.I., dans un courrier adressé au ministre de la Guerre en date du 22 mai :

« Le 21 mai, vers 20 heures, le Chef de Bataillon de service, commandant Angelby, était informé qu’une manifestation militaire organisée par des soldats du 122e R.I. contre la loi des 3 ans devait avoir lieu au café Divan, rue Béteille.

Il se rendit aussitôt à la caserne du Foiral où il prit avec lui 2 sous-officiers de la Compagnie de piquet, et envoya chercher deux autres de la Compagnie de service (3e Compagnie, Sainte-Catherine) avec lesquels il se rendit au café Divan qu’il trouva vide ; mais il apprit qu’un conciliabule avait eu lieu dans cet établissement au cours duquel une manifestation avait été décidée pour samedi prochain, pendant la retraite qui a lieu chaque semaine. D’assez nombreux militaires du 122e R.I. (150 environ) dont un certain nombre de musiciens, avaient assisté à cette réunion et en étaient sortis par petits groupes vers 20 heures 30. Des rondes de sous-officiers furent envoyées dans différents quartiers de la ville où rien d’anormal ne fut constaté.

Aussitôt après l’appel du soir, qui eut lieu à 21 heures, l’adjudant de service rendit compte au Chef de Bataillon que le sergent de garde venait d’entendre dire qu’une manifestation en armes devait avoir lieu à 22 heures dans la cour de la caserne du Foiral au signal donné par un clairon.

Le Chef de Bataillon de service, commandant Angelby, me fit prévenir et prit aussitôt de lui-même les mesures suivantes :

1°- Faire descendre les musiciens devant le poste de police et déposer leurs instruments dans le poste.

2°- Faire descendre les tambours et clairons des compagnies dans la salle de service et enfermer leurs instruments dans les bureaux de Compagnie ; cette prescription n’a été exécutée qu’imparfaitement.

3°- Ordre au peloton de piquet (7e Compagnie, capitaine Bailly) de descendre en armes et de se former sous la voûte de l’entrée de la caserne, de manière à en interdire l’accès.

4°- Ordre à tous les sous-officiers de liaison de descendre en armes et de se joindre au Commandant de service.

5°- Ordre à tous les officiers et sous-officiers logeant en ville de se rendre immédiatement à la caserne.

A peine ces mesures étaient-elles exécutées ou en cours d’exécution, qu’un tambour descendu au milieu de la cour, en tenue de campagne, a donné le signal convenu.

Aussitôt des sifflets et des cris se sont fait entendre dans les divers bâtiments de la caserne et un clairon d’une fenêtre répétait le signal, en criant « La classe en bas ». En même temps des groupes assez nombreux d’hommes en armes, tenue de campagne, sans sac, dont un certain nombre avaient mis baïonnette au canon sortaient par les portes des trois bâtiments en criant et sifflant.

Résolument le commandant Angelby, entouré d’une douzaine de sous-officiers et s’emparant lui-même du fusil d’un manifestant, refoula successivement les divers groupes et les obligea à rentrer dans les chambres avec une énergie digne des plus grands éloges. J’arrivais personnellement à la caserne le plus rapidement possible, au moment où les manifestants étaient remontés dans les chambres et où les cris commençaient à cesser ; la manifestation pouvait alors être considérée comme ayant avorté, puisque, d’après les bruits survenus à mes oreilles et à celles de plusieurs officiers, l’intention des mutins était de sortir en ville précédés d’un certain nombre de musiciens et de manifester aux sons de l’Internationale.

Des mesures analogues ont été prises à la caserne Sainte-Catherine occupée par le 1er Bataillon mais où aucune espèce de manifestation ne s’est produite.

Une centaine de civils dont beaucoup de curieux s’étaient rassemblés sur la place du Foiral, devant la caserne ; ils ont été facilement dispersés par quelques hommes du poste de police, en l’absence de tout agent de la police municipale. Une trentaine de militaires dont 3 caporaux sont actuellement en prison, signalés les uns comme meneurs, les autres comme s’étant particulièrement fait remarquer dans la manifestation. Les enquêtes seront menées rapidement aujourd’hui même et vous seront transmises sans retard.

La nuit s’est passée dans le plus grand calme ; un officier par Compagnie a couché à la caserne, et le régiment est parti ce matin à 6 heures en marche-manœuvre sans le moindre incident. Je l’avais rassemblé avant le départ sur le Foiral et je lui avais adressé les paroles et exhortations que j’estimais m’être dictées sur les circonstances. Il me reste à vous signaler tout particulièrement la conduite du chef de Bataillon Angelby qui, en sa qualité de Chef de Bataillon de service, a fait preuve, en cette pénible circonstance, du plus grand sang-froid, d’une intelligente initiative et de la plus énergique intervention personnelle ».

Comme l’a mentionné le colonel Escudier, une enquête est diligentée à l’encontre de seize soldats arrêtés lors de la mutinerie, auxquels s’ajoutent quatre suspects (Pagès, Falip, Gineste, Gachoz) soupçonnés de fréquenter les milieux anarchistes, mais qui n’ont pas pris part à la mutinerie.

Tous les soldats sont dirigés vers Montpellier pour être traduits devant le Conseil de guerre, à l’exception de Louis Pélissier, soldat de 2e classe, instituteur, originaire de Saint-Geniez. Parmi les quinze restants, quatre sont originaires de l’Hérault, quatre de l’Aude, trois du Tarn et quatre de l’Aveyron (Entraygues, Montbazens, Saint-Jean-du-Bruel et Cransac). Sept sont cultivateurs, les autres exerçant les professions de forgeron-ajusteur, boulanger, mineur, jardinier, menuisier, maçon, roulier, à l’exception d’Antonin Marquès, comptable, le seul à exercer un emploi dans le tertiaire. Le nombre de cultivateurs impliqués peut s’expliquer dans la logique des rapports des sous-préfets, cités plus haut, qui soulignaient l’opposition du monde agricole face à la loi des trois ans, en raison de ses conséquences économiques. A propos de relations éventuelles (ou affiliation) avec la CGT, seul le soldat Gorsse, jardinier à Béziers, est soupçonné d’avoir quelque lien avec ce syndicat, mais sans qu’aucune preuve matérielle ne soit apportée, ce qui tendrait à démontrer que la mutinerie n’a pas été dirigée par des éléments extérieurs. C’est d’ailleurs ce que mentionne un rapport du préfet, le 23 mai : « Il paraît établi que, contrairement aux informations de quelques journaux, le mouvement n’a pas été provoqué par des agents étrangers au régiment ou, tout au moins, qu’aucun élément civil n’est intervenu directement dans la préparation… ».

Ce même préfet, le 26 mai, tend à minimiser les faits, en affirmant « qu’il n’a pas été trouvé de publications antimilitaristes dans les paquetages. Il n’en a pas été signalé dans les cafés plus particulièrement fréquentés par les militaires… ». Il ajoute, cependant, que certains journaux antimilitaristes traînent sur les tables des cafés. Il tente aussi de requalifier la mutinerie en manifestation de mauvaise humeur de la part de soldats opposés à une prolongation d’un an le service sous les drapeaux. Par ailleurs, entre les différents rapports de préfecture, le nombre de soldats descendus dans la cour de la caserne passe de 200, dès le 22 mai, à seulement 50, le 26 mai.

Une polémique intervient aussi entre le préfet et la mairie de Rodez, à propos du manque de réaction de la police municipale qui n’aurait rien vu, ni au café Divan, ni au moment de la mutinerie, et de Viard, son commissaire, dont le préfet demande la mutation.

Dans la presse aussi, et dès le lendemain des événements, la polémique fait rage entre L’Union Catholique, qui accuse les socialistes d’avoir manipulé les soldats, et L’Eclaireur, le journal socialiste, qui, par la voix de Paul Ramadier, réfute toute participation de civils dans l’organisation de la mutinerie.

En réalité, la rumeur selon laquelle les mutins voulaient rejoindre Cransac pour y trouver le soutien des mineurs, avant de se diriger vers Carmaux et Albi où les régiments se seraient à leur tour mutinés, ne cesse de grandir. Elle est réfutée par Paul Ramadier qui écrit : « Ce bruit idiot a été colporté avec tant de zèle que la police a cru devoir enquêter, qui a démontré à la fois la fausseté de ces calomnies et l’hypothèse de ceux qui les ont répandues car un journaliste de L’Union, interrogé par le commissaire de police, a été obligé de reconnaître qu’il savait fort bien que les socialistes n’y étaient pour rien… ».

Ramadier prend aussi la défense des soldats incriminés : « Oh ! Je comprends et j’excuse mille fois le geste de ces jeunes hommes, qui comptaient demain reprendre avec leur habit civil, leur liberté d’allures et de travail et qu’une mesure inconstitutionnelle retient sous les drapeaux. Je les comprends parce qu’il est vraiment douloureux d’être contraint par la force brutale de la réaction d’ajourner tous les rêves joyeux de la vie… Le regret d’abandonner en un jour tant de rêves de bonheur, l’insolence moqueuse des galonnés ont provoqué la tentative de rébellion. Qu’y a-t-il d’étonnant à cela ? Ces soldats sont jeunes ; ils sont d’un pays où le soleil échauffe les têtes et d’un âge où la réflexion n’est point encore une habitude. Un soir, au café, en causant des incidents de l’Est et du Nord, autour des bouteilles, ils se sont mutuellement exaltés, ils ont pu croire, avec la folie de leur âge, qu’ils allaient en marchant sur Albi ou sur Cransac – ils ne le savaient pas au juste – faire la révolution et détrôner la réaction… ».

Treize soldats mutins sont traduits devant le conseil de guerre qui s’ouvre, le 19 juin, à Montpellier : le tambour Jacques Chazottes, le clairon Joseph Maury, les soldats Jean-François, Brévié, Dupont, Clavel, Jeammes, Marquès, Foulquier, Mirabel, Pontié, Gorsse et le caporal Frède, alors que le caporal Mathieu et les soldats Fabre et Marty ont bénéficié d’une ordonnance de non-lieu.

Depuis leur arrestation, les mutins sont écroués à la prison des Minimes, à Montpellier, où ils sont mis au secret. Défense leur est faite de communiquer avec leurs familles. Lors des interrogatoires, les soldats ne sont même pas assistés par un avocat. À 7 heures 30, l’audience est ouverte. En habit d’apparat, médailles pendant à la vareuse, le lieutenant-colonel Masselin préside les débats. Derrière son lorgnon, il porte un regard sévère sur les mutins.

La matinée commence par la lecture du rapport de l’officier instructeur où il apparaît que Brévié, Chazottes et Marquès sont les plus impliqués, par leur appel à la révolte armée mais aussi pour outrage à leurs supérieurs. Vient ensuite le long défilé des témoins à charge, parmi lesquels le commandant Angelby qui déclare à la barre, contredisant les rapports de préfecture et du colonel Escudier, qu’il y avait bien des civils avec un clairon, devant la caserne, le soir de la mutinerie. Seuls trois témoins à décharge se présentent à la barre, notamment Moméja, le rédacteur du Temps, qui vient déposer pour Brévié.

Le réquisitoire est prononcé par le commandant Goudet : « Après la manifestation de Toul et de Belfort, le public apprenait avec stupeur la révolte du 122e R.I., qui n’échoua que grâce à l’intervention énergique du commandant Angelby. Tous les meneurs, assurément, ne sont pas sur les bancs des accusés ; peu importe. La culpabilité des accusés n’en reste pas moins flagrante. Le mal est très grave. Il faut agir énergiquement et appliquer des peines sévères. Je n’ai pas à requérir la peine capitale, grâce à l’intervention du commandant Angelby ». Après avoir requis différentes peines envers les accusés, il termine : « Au nom de la patrie et de la France, qui veulent vivre, je vous confie, à cette heure, le salut public, et je laisse à la sagesse du conseil de guerre le soin de fixer la durée de la peine ».

Les plaidoiries commencent par la défense de Brévié, sur lequel pèsent les plus graves accusations. Son avocat, maître Grollier, met en avant les services de son père, aujourd’hui infirme mais ex-soldat colonial, et les excellents renseignements recueillis sur son fils. Les autres avocats se succèdent à la barre durant toute l’après-midi et le début de la matinée du lendemain, tous évoquant les bons états de service de leurs clients, les circonstances atténuantes pour un acte dont ils n’ont pas perçu la portée, demandant l’indulgence du conseil de guerre.

Le 21 juin, en fin de matinée, le verdict tombe après une délibération du Conseil de guerre qui a duré une heure et quart. Brévié et Chazottes sont condamnés, à l’unanimité, à cinq ans de travaux publics, et Marquès, à la majorité de six voix contre une, à cinq ans de prison. Tous les trois sont inculpés de révolte, d’instigation à la révolte et d’outrages en service. Gorsse est condamné à quatre ans de prison, Frède, Pontié et Clavel à trois ans, Maury à deux ans, Jeammes et Mirabel, à un an, Foulquier à six mois, Jean-François et Dupont à quatre mois, tous inculpés de révolte.

Ces lourdes sanctions sont largement commentées dans la presse. Charles Maurras, dans L’Action française, estime que « les juges militaires ont, comme toujours, adouci l’esprit, la lettre de la loi. Ils ont pensé aux vrais coupables ; ils ont tenu compte que les inspirateurs, les conseillers et les meneurs, non contents de vaquer en toute liberté, échafaudent déjà une fortune politique sur l’erreur et l’infamie de leurs suggestions écoulées, de leurs conseils réalisés… ». L’Eclair écrit que « les mutins de Rodez ont été frappés avec la sévérité que les actes qu’ils avaient accomplis méritaient. Il n’en pouvait être autrement. Encore qu’ils aient comparu devant leurs juges bien apaisés et certainement repentants, il fallait une sanction qui fut un exemple… ».

Bien différents sont les propos de L’Evénement : « Une répression aveugle pourrait peut-être dépasser le but qu’elle se propose d’atteindre. Le conseil de guerre de Montpellier, en frappant avec autant de rigueur ceux qui, dans un moment d’égarement, ont oublié leurs plus essentiels devoirs, paraît avoir cru qu’il lui était nécessaire de se montrer impitoyable. Pourtant, n’est-ce pas des heures où l’indulgence peut être préférable à une excessive sévérité ? »

Dans La lanterne, on peut lire : « Quelques mois de prison auraient suffi à sauvegarder la discipline et à faire un exemple. Cinq ans de prison, cinq ans de travaux publics – autant dire de travaux forcés – pour des jeunes gens qui n’avaient jamais enfreint les lois, qui n’ont causé de dommage qu’à eux-mêmes, qui enfin regrettent leur faute, – c’est une peine lourde et peut-être irréparable, qui pèsera sur toute leur vie, qui fera d’eux des parias et des révoltés… Et aussi pourquoi tant de rigueur pour un geste irréfléchi de violence imputé à quelques soldats, alors que pour le même geste, mais plus résolu et plus réfléchi, plus grave aussi puisqu’il s’agissait d’hommes faits et instruits et de volontaires, les conseils de guerre ont acquitté ou condamné à des peines dérisoires des officiers qui avaient refusé d’obéir ? ».

La Bataille Syndicaliste est encore plus virulente : « Et c’est par cette répression inouïe, qui n’a rien de commun avec la justice, qu’on espère étouffer le mouvement de colère des soldats comme une mesure que plus de deux cent députés ont déclaré illégale et qui est illégale. Peut-être les conseils de guerre ramèneront-ils ainsi le calme dans les casernes. Mais qu’on ne s’y trompe pas. Sous le calme apparent grondera contre les chefs qui se seront rendus coupables de ces crimes la plus légitime et la plus justifiée des haines… ».

Au mois de juillet, à la suite des condamnations sévères des conseils de guerre, un comité de défense des soldats se constitue. Il publie aussitôt un manifeste pour exiger la libération des soldats emprisonnés. Au côté des signatures de Maurice Ravel, d’Alfred-Naquet et d’Anatole France, on retrouve la signature de la citoyenne Sorgue, fille du philosophe ruthénois Joseph-Pierre Durand de Gros :

« Mutins ou non, tous de la classe.

« Dans quelques semaines la Classe 1910 sera libre.

Après avoir prétendu la garder une année de plus sous les drapeaux, on ne lui impose plus qu’une prolongation de service de quelques jours.

À l’heure où la libération approche, est-il possible d’oublier que si les portes des casernes vont s’ouvrir toutes grandes, il est des centaines de jeunes hommes sur qui elles resteront lourdement fermées ?

Ce sont les soldats condamnés à la suite des mutineries du mois de mai et qui se trouvent aujourd’hui dans les bagnes et les prisons militaires, dans les compagnies de discipline et jusque dans les bataillons d’Afrique !

Vont-ils y rester ?

Ce n’est pas possible.

Nous disons que leur libération s’impose et nous demandons à l’opinion publique de la réclamer… »

Revenue de Londres où elle s’est établie, la silhouette de la citoyenne Sorgue hante bientôt les estrades des meetings, ainsi à Belleville, en juillet 1913, où elle prend la parole lors d’une réunion du Comité féminin contre la loi Millerand-Berry, en compagnie de Maria Vérone, Elisabeth Renaud et Maria Rygier. Devant plus de trois cents personnes, elle s’élève contre la loi des trois ans, adjurant les femmes de défendre leurs enfants, considérés comme une future chair à canon. Au mois d’avril 1914, elle se trouve à Decazeville alors que la menace de guerre n’a jamais été aussi forte : « L’action du syndicalisme, l’action de la masse ouvrière organisée ne peut évoluer utilement que dans une atmosphère de paix. Il faut à tout prix éviter une guerre européenne, il faut par tous les moyens empêcher une conflagration épouvantable, et c’est pourquoi tous les syndicalistes conscients, tous ceux qui composent la masse ouvrière organisée tout entière doivent se préoccuper plus que jamais de la forme des gouvernements et n’envoyer au Parlement que les éléments offrant les garanties les plus sérieuses pour le maintien de la paix européenne… Car c’est par l’action combinée et disciplinée des élus socialistes au Parlement que l’on pourra seulement arriver à mettre un frein à la folie des armements et conjurer le fléau de la guerre », affirme-t-elle.

Des cinq Aveyronnais impliqués dans la mutinerie du 122e R.I., Henri Marty semble être le seul à faire partie des 14 974 Aveyronnais tombés au champ d’honneur de la Grande Guerre, méticuleusement recensés dans le Livre d’Or d’Emile Vigarié 2. Natif d’Aubin, où il exerçait la profession de chaudronnier à la Vieille-Montagne, il est blessé une première fois en septembre 1914, avant d’être porté disparu le 5 novembre suivant, à Saint-Eloi, en Belgique. Le commandant Angelby, qui avait éventé la mutinerie, le suivra peu de temps après dans la mort. La « faucheuse » ne fait pas de différence dans les grades.

La mutinerie du 122e R.I. de Rodez se déroule dans un contexte national d’opposition à la loi des trois ans, en débat à la Chambre avant d’être votée en juillet 1913. Rapports et témoignages autorisent à penser qu’elle est plus une réaction d’humeur de soldats refusant de faire un an de plus sous les drapeaux qu’un acte antimilitariste, plus ou moins organisé par des personnes extérieures à la caserne. Ce qui fait la particularité du mouvement, c’est le nombre de soldats mutins (entre 50 et 150 selon les rapports) et surtout la sévérité des peines qui se veut valeur d’exemple face à la montée de la contestation dans les casernes.

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !