Les établissements libres au milieu du XIXe siècle

La loi Falloux du 15 mars 1850, sous la Seconde République, rend obligatoire la création d’une école de filles dans les communes de plus de 800 habitants. Mais surtout permet aux congrégations catholiques d’ouvrir en toute liberté un établissement scolaire avec le personnel de leur choix. Ce sera le cas à Rodez avec trois établissements créés entre 1859 et 1864.

Le pensionnat Saint-Louis de Camonil

Peu de personnes connaissent le père Louis Querbes dont le nom est aujourd’hui attribué à l’ancien établissement du CEDEC, situé en contrebas du musée Denys-Puech, dans les bâtiments de l’ancien grand séminaire.

Né à Lyon, le 25 août 1793, Louis-Marie Joseph Querbes est le fils d’un petit paysan aveyronnais, natif du hameau de Canabières, près de Salles-Curan, parti trouver du travail dans l’ancienne capitale des Gaules. Après des études sérieuses, désolé de voir les enfants des classes laborieuses privés d’instruction, Louis Querbes fonde une association placée sous le vocable d’un saint lyonnais : Saint Viateur.

Autorisée par le Vatican, le 31 mai 1839, « La société charitable des Ecoles de Saint-Viateur », sous l’impulsion de son fondateur s’implante dès le départ en Aveyron. Après la création d’écoles à Nant et à Espalion, elle profite de la bienfaisance de l’évêque de Rodez, fournisseur du terrain, pour créer un établissement majeur sur le plateau de Camonil. « L’endroit était alors un sommet dénudé, une sorte de terrain vague, une partie de ferme appartenant à la famille Delauro, où paissaient paisiblement quelques vaches, avec une pauvre grange et une petite maison de fermiers qui était en démolition. » C’est dans ce cadre bucolique que les clercs édifient dès 1859 un bâtiment scolaire imposant qui prospère jusque au début du XXe siècle.

Le pensionnat Saint-Joseph

Les Frères de la Doctrine chrétienne, avec la bénédiction de la ville et de l’évêque, accueillent dès le début du XIXe siècle des élèves dans les quartiers Notre-Dame, Saint-Amans et Saint-Cyrice. Le projet d’ouverture d’un pensionnat voit le jour à partir du moment où les Frères apprennent la construction d’un pensionnat à Camonil. Jusqu’alors, ils s’y sont opposés, arguant du fait qu’une telle réalisation impliquera la ruine des écoles communales chrétiennes dont le programme des études comprend alors le Brevet, les Arts et Métiers, etc…

Pensionnat Saint-Joseph

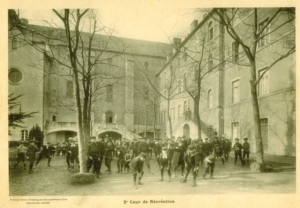

C’est pour répondre à la requête appuyée d’un inspecteur primaire de l’Aveyron, M. Grailles, que le Supérieur général, le Frère Philippe, donne son accord et confie au Frère Jurson, Visiteur du District, la mission d’ouvrir un Pensionnat à Rodez. Le 26 décembre 1858, le Frère Jurson déclare l’ouverture du Pensionnat placé sous la direction du Frère Inglevert. Le 23 mars 1859, le préfet autorise son ouverture qui pourra recevoir 80 pensionnaires placés sous la responsabilité de douze maîtres et surveillants. Soixante et un élèves, répartis en quatre classes, assurent l’effectif de la première année, installé d’abord dans les locaux du noviciat construits deux ans plus tôt.

Rapidement, les demandes d’inscription augmentent. Vivant en effet dans un département où l’agriculture est de moins en moins rémunératrice et où, cependant, les familles sont encore majoritaires, plusieurs des enfants désirent s’embaucher dans l’industrie ou l’administration. De là, cette nécessité de s’instruire afin d’affronter avec succès un examen et de s’ouvrir ainsi une carrière libérale. Brillant élève, le poète François Fabié est de ceux-là : « Les Frères venaient d’installer au chef-lieu, une grande maison appelée le Pensionnat Saint-Joseph, annexée à un noviciat. Tout de suite, cet établissement connut la prospérité ; et il prit rapidement une grande extension, couvrant de ses bâtiments et de leurs annexes la croupe qui, au-dessous de l’Ecole normale, fait face à notre Ségala. Le noviciat devint une ruche de jeunes frères ; et le pensionnat, bien administré, groupa les meilleurs maîtres des écoles chrétiennes de la région… On y donnait un enseignement d’un caractère assez général et désintéressé, un peu dans le genre de celui de nos écoles primaires supérieures d’aujourd’hui, très en avance dans la plupart des écoles de ce temps-là… »

17 Frères composent la première communauté avec comme particularité, leur jeunesse. Mis à part le Directeur qui, bien qu’âgé de 35 ans, a déjà dirigé les Ecoles de Mazamet et d’Albi pendant dix ans, les autres Frères sont très jeunes. Le Frère Isméon Boulouis, un Ruthénois de 20 ans, est professeur en 1ère classe. Le Frère Idinaël Ségonzac, professeur lui-aussi de 1ère classe, n’a pas 19 ans. Frère Isidore Moligné et Frère Ildefonse Foursac n’ont que 16 ans et ont tous deux la responsabilité d’une classe. La moyenne d’âge de la communauté n’est que de 23 ans.

En 1860, le Pensionnat compte déjà 209 élèves, il en comptera 312 en 1864 et 410 en 1869. Face à cette progression, la cohabitation des novices et des élèves du Pensionnat pose de sérieux problèmes. Le Frère Inglevert entreprend alors la construction d’une aile perpendiculaire au bâtiment central, vers la rue Vaïsse-Villiers.

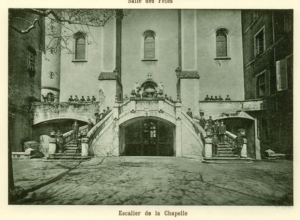

En 1876, le Pensionnat occupe la moitié du noviciat en même temps qu’une grande chapelle est élevée. Huit ans plus tard, la construction d’une bâtisse permet l’installation d’un laboratoire de chimie, d’une salle de bains, de quatre classes et d’une salle de dessin. Le Pensionnat accueille alors 610 élèves. C’est dix fois plus que l’année de sa fondation. Dès l’origine, est annexé à l’enseignement primaire, l’enseignement professionnel. A lui seul, pendant de longues années, le Pensionnat fait recevoir plus d’élèves aux écoles des Arts et Métiers que tous les autres établissements aveyronnais. Continuant sa progression, l’établissement devient secondaire spécial en 1878 avant de se transformer en établissement secondaire moderne en novembre 1885.

L’historien Combes de Patris se rappelle de ses années passées au Pensionnat : « Les Frères des Ecoles chrétiennes excellaient à former les jeunes esprits et à leur inculquer les rudiments. Tout était à louer dans leurs méthodes, si parfaitement adaptées à l’instruction des débutants. C’est auprès d’eux que la plupart des enfants de chez nous apprenaient à lire, à écrire et à compter. Les uns, dans la suite, s’orientaient vers l’enseignement secondaire ; les autres poursuivaient au Pensionnat une formation primaire supérieure, marquée par une assez forte culture scientifique, mais une grande pauvreté d’idées générales. On a reproché aux Frères de trop pousser les enfants qui leur étaient confiés vers les concours des Postes, des Contributions indirectes, du surnumérariat de l’Enregistrement, des Ecoles d’Art et Métiers et d’avoir ainsi, en les orientant vers le fonctionnariat, contribué à la désertification de nos campagnes et au déclassement de ces jeunes ruraux. Pour ceux qui, comme moi, venaient leur demander les premiers éléments, ils retiraient de ce contact un extrême profit et je reconnais tout ce que je leur dois. »

Pensionnat Saint-Joseph

En 1881, un nouveau bâtiment est construit à l’Est, séparé du précédent par la cour de récréation. On y installe un laboratoire de chimie, une salle de bains au rez-de-chaussée, quatre salles de cours, la salle de dessin et de peinture aux étages supérieurs. Normalement, il est prévu que ce bâtiment sera prolongé. Mais ce projet est arrêté par le Frère Supérieur général en visite à Rodez car il serait regrettable, selon lui, de venir couper la vue sur la campagne.

Le projet de relier les deux bâtiments par une construction le long de la rue Vaïsse-Villiers date de cette époque. Dans l’attente, un bâtiment s’élève en 1891 qui prend le nom de Quartier Saint-Luc. Il s’agit d’un étage de dortoirs au-dessus des préaux. Sous les combles, sont aménagées des chambres rudimentaires pour les professeurs laïcs ; quant au rez-de-chaussée, il est occupé par un vaste préau. Comme c’est souvent le cas, le provisoire devient définitif et il faut attendre un siècle pour que le préau se transforme en salle d’étude.

L’institution Sainte-Marie

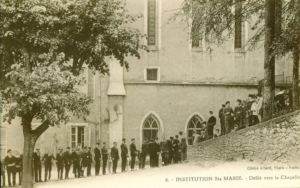

Le 20 octobre 1853, le directeur du petit séminaire de Saint-Pierre, fondé en 1835, décide de créer une Ecole préparatoire de latinité pour les classes de huitième et de septième, au 9, boulevard Sainte-Catherine. Onze ans plus tard, le 1er juillet 1864, sous l’autorité de l’abbé Marcorelles, l’institution Sainte-Marie s’installe au 22, rue Saint-Just, dans la maison d’un ancien notable ruthénois, Lenormand de Bussy. « Cet établissement, écrit Combes de Patris, alors assez prospère, était installé tout proche de notre demeure. Installation médiocre et rudimentaire pour une maison d’éducation : cours trop étroites, dortoirs malsains, salles de classe ou d’études insuffisantes, car le nombre d’enfants qui s’y pressaient eût mérité plus d’hygiène, d’espace et de confort. Tout cela manquait mais l’instruction était solide et l’esprit excellent. »

Institution Sainte-Marie

Le couvent Notre-Dame

Dès leur retour dans leur maison en 1818, les religieuses du couvent Notre-Dame ne cessent de prospérer. En 1850, douze religieuses quittent Rodez pour fonder une communauté à Millau. Cinq ans plus tard, les Sœurs achètent les restes d’une ancienne abbaye bénédictine au Monastère-sous-Rodez. Quant au couvent, il s’agrandit par l’acquisition, en 1857, de la maison des Francs-Maçons, qui devient le second pensionnat réservé aux élèves préparant le brevet de capacité.

Sacré Cœur des filles et couvent de la Providence

Issues de Cruéjouls, les religieuses du Sacré-Cœur de Marie fondent en 1852 un établissement dans le faubourg populaire, rue Saint-Cyrice. Au couvent de la Providence, la fondatrice Henriette de Séguret ouvre une classe de pensionnaires en 1854 et un externat en 1856 pour préparer le brevet de capacité. Une école normale privée prépare les jeunes filles au métier d’institutrice.

Le 10 avril 1867, la loi Duruy vient compléter, sous le Second Empire, les deux lois précédentes en contraignant les communes de plus de 500 habitants à ouvrir une école primaire pour les filles ainsi qu’un enseignement secondaire pour les filles de plus de douze ans, cassant le monopole de l’enseignement congréganiste qui reste malgré tout, à la veille de la Troisième République, largement majoritaire. Plus encore pour l’éducation des filles sur laquelle les congrégations religieuses conservent un quasi-monopole.

Couvent de la Providence

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !