La guerre scolaire

La confiance que lui accordent les Ruthénois permet à Louis Lacombe de continuer son œuvre de réorganisation de l’enseignement à Rodez. En 1901, une école primaire supérieure voit le jour rue de l’Embergue et prend le nom d’école Monteil. Cette école comprend trois sections : section générale pour la préparation des candidats aux différents examens de l’enseignement primaire ; la section industrielle spécialement destinée aux élèves mécaniciens de la flotte et aux jeunes gens qui se destinent aux arts et métiers ; la section agricole créée en vue de former les propriétaires-exploitants et des agriculteurs. En 3ème année, une classe est spécialement affectée aux jeunes gens qui se destinent au surnumérariat des contributions indirectes et des postes et télégraphes.

Cette école s’installe ensuite dans les locaux du Pensionnat Camonil devenus propriété de la mairie après l’expulsion des Clercs de Saint-Viateur. Les bâtiments de l’école Monteil accueillent alors le cours secondaire de jeunes filles qui quitte en 1908 le 1, rue Saint-Cyrice au profit de l’école primaire supérieure de jeunes filles. Cette école déménage ensuite à l’ancienne caserne Sainte-Catherine avant de rejoindre, en 1932, le collège Fabre. L’enseignement général y est alors primordial, permettant notamment de préparer le brevet supérieur et de former les futures institutrices ou les employées de l’administration.

L’enseignement primaire réorganisé, Louis Lacombe s’attaque à l’enseignement secondaire congréganiste. « L’enseignement laïque et l’enseignement confessionnel, déclare-t-il, sont à l’état de guerre ouverte et sans merci, il faudra que l’un d’eux disparaisse de ce pays. » En 1903, le Pensionnat Saint-Louis doit se plier à la loi sur les congrégations. Un avis de fermeture pour le 31 juillet met le feu aux poudres. Parmi leurs adversaires radicaux, le bruit court en effet que les clercs de Saint-Viateur ont l’intention de déménager leurs mobiliers à la cloche de bois. Dépêché par la municipalité, un liquidateur s’empresse de venir constater les faits. Il est alors pris à partie par des élèves, incidents qui fournissent au préfet l’occasion d’accélérer le départ des clercs, désormais fixé au 1er juin.

Alors que d’autres congrégations détournent la loi en laïcisant leurs professeurs, les clercs de Saint-Viateur optent pour la résistance. Le 2 juin, le Pensionnat est finalement entouré par les forces de gendarmerie. Dès 3 heures du matin, les amis des clercs se rassemblent devant l’établissement, chantant des prières. Aux cris de « Vive Dieu ! Vive le Sacré-Cœur ! Vive la liberté ! leur répondent maintenant les exclamations des sympathisants radicaux et socialistes : « A bas la calotte ! En prison ! » le tout couronné par l’Internationale et la Marseillaise dont les 6000 voix s’entremêlent en une folle cacophonie. Des incidents émaillent le reste de la journée, depuis le crochetage de la porte du pensionnat par un serrurier jusqu’à l’expulsion de quinze religieux qui passeront la nuit en prison. Les jours suivants, plusieurs d’entre eux et quelques manifestants arrêtés sont jugés en correctionnelle. Ils écopent de trois à six mois de prison. Le 3 décembre 1903, l’ancien directeur du Pensionnat, l’abbé Fab re et sept anciens élèves sont condamnés à 16 francs d’amende. D’anciens professeurs du Pensionnat Camonil fondent alors au Faubourg l’école du Sacré-Cœur.

Les Frères de la Doctrine chrétienne agissent différemment. En prévision de la loi sur les congrégations, le Frère supérieur général loue les locaux de Saint-Joseph à l’Association des Familles, constituée dans le cadre de la loi sur les Associations de 1901. Le bail est signé le 27 juin 1904, pour une durée de neuf ans. Le 1er juillet 1904 prend ainsi fin l’existence du Pensionnat Saint-Joseph. L’établissement continue toutefois sous le nom d’Institution libre Saint-Joseph, avec le concours des Frères sécularisés. Le 1er avril 1909, l’Institution Saint-Joseph est achetée par l’Association des Familles. Le 6 mai suivant, par surenchère, le Conseil municipal rachète l’immeuble pour la somme de 241200 francs. Le projet de Louis Lacombe est d’installer dans la chapelle, la salle des fêtes et les locaux adjoints une Maison du Peuple, une Bourse du Travail et des salles de réunion pour les sociétés de la ville. Ponctuellement, les locaux pourront servir de logement des troupes de passage. En attendant, un bail est signé avec l’Association des Familles pour neuf ans. Au bout de deux années, la municipalité jugeant les travaux de rénovation trop importants, décide de revendre l’immeuble à la Société Immobilière du Clos des Quinze Arbres pour 300 000 francs. L’Association Immobilière peut alors louer l’immeuble à l’Association des Familles.

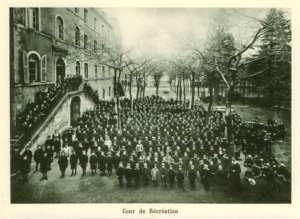

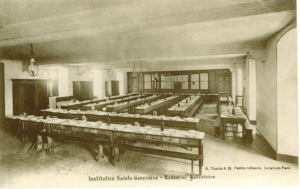

Le 4 juillet 1904, les religieuses du couvent Notre-Dame sont expulsées à leur tour. Leur Maison compte alors 314 élèves, 56 religieuses, 3 novices, 10 sœurs compagnes et 10 tourières. Obligées de se séculariser et de se disperser, quelques religieuses retournent aider leurs familles tandis que d’autres continuent d’enseigner dans des écoles libres ou donnent des cours en ville de musique, de dessin et de peinture. Quant aux sœurs les plus âgées, elles gagnent l’abbaye du Monastère, placée sous séquestre. Pendant ce temps, un groupe d’anciennes élèves fonde, selon la loi de 1901, une Association de Mères de famille qui gère la nouvelle école, dans les locaux du noviciat des Frères loués à la Société du Clos des Quinze Arbres, créée en 1904. Une ancienne novice, Marie Pons, en accepte la direction et quelques jeunes Mères et Sœurs sécularisées s’y rassemblent à titre de professeurs ou de responsables des services communs. L’Institution Sainte-Geneviève est née. Ses effectifs grandissent rapidement au point de construire un nouveau bâtiment de trois étages sur douze mètres de long.

L’école de la Providence connaît le même sort. Le décret d’expulsion des religieuses est exécuté le 26 août 1903. Les élèves, jeunes et anciennes, accompagnent leurs éducatrices jusque sur le quai de la gare avant leur départ pour la Belgique. Cependant, les cours ne connaissent aucune interruption. D’anciennes élèves, avec à leur tête mesdames Boutarel-Membry, Mazenc et Galtier continuent l’œuvre entreprise et l’Institution ouvre ses portes le 23 octobre 1903 sous le nom de Pension Jeanne d’Arc.

L’Institution Sainte-Marie s’établit dans ses nouveaux locaux du boulevard d’Estourmel, le 10 septembre 1901, laissant l’hôtel de Bussy aux sœurs de l’Union où elles fondent l’Institution Sainte-Procule. Avec la loi sur les Congrégations, l’Institution Sainte-Marie se signale par une expérience inattendue. Après accord entre l’évêque, Mgr Francqueville et l’autorité académique, la direction de l’Institution décide que les élèves de seconde de Sainte-Marie prendront leurs cours au lycée avec les élèves de la classe correspondante durant l’année 1901-1902. L’expérience est étendue les deux années suivantes aux classes de première et de terminale. Cet accord n’est pas dénué de tout intérêt. En réalité, les locaux trop exigus de l’Institution ne permettent pas d’accueillir les élèves pour les cours mais les maintiennent à l’internat. Judicieuse idée qui se retourne pourtant contre son initiateur. Dans l’esprit des familles, si les élèves doivent terminer leurs classes au lycée, autant les y envoyer dès le début. Cette situation perdurera le temps pour l’Institution Sainte-Marie d’ouvrir peu à peu des classes de seconde à la terminale. Ce sera chose faite en 1913.

Le Grand séminaire tombe aussi sous la loi de 1905. Le clergé expulsé en février 1907, la mairie de Rodez acquiert le bien le 14 mai 1909. Dans un premier temps, elle projette d’y installer le lycée des garçons avant de l’affecter à la création d’un collège de jeunes filles. La guerre de 14-18 ralentira ce projet, les bâtiments étant alors affectés à l’Hôpital complémentaire 22 afin d’accueillir blessés et familles de réfugiés.

Ainsi, à la veille du conflit mondial, les municipalités Lacombistes ont réussi à organiser un enseignement primaire laïque tant pour les garçons que pour les filles et à concurrencer l’enseignement confessionnel sur son terrain historique, s’appuyant sur l’interdiction d’enseigner aux congrégations et la confiscation de leurs biens. Tandis que l’enseignement confessionnel trouve la parade en contournant la loi sur les congrégations, en créant un enseignement laïque privé.

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !