Une Ecole normale pour les filles

Revenus au pouvoir après l’effondrement du Second Empire, les Républicains comprennent la nécessité à faire évoluer les mentalités pour concurrencer le clergé et les conservateurs dans les domaines de la presse et de l’éducation. Avec les lois Jules Ferry et sa trilogie école laïque, gratuite et obligatoire, l’école publique connaît un nouveau dynamisme. Tout d’abord, pour enseigner, il faut des enseignants formés. C’est le cas avec l’Ecole normale des garçons depuis 1835 mais dans des locaux du boulevard des Ecoles devenus trop exigus. Aussi, entre 1885 et 1889, l’Ecole normale des garçons déménage quelques mètres en contrebas, sur le côté droit de la rue Sarrus. Aux dires d’un normalien, l’effort de modernisation est conséquent : « L’Ecole normale d’instituteurs, comparée à la vieille école de 1835, est un véritable palais scolaire, avec tout le confort exigé par les règlements : vastes salles, dortoirs conformes aux règles de l’hygiène ; tout l’établissement est un modèle d’ordre et de propreté. »

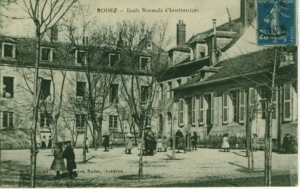

Une chance aussi pour les futures institutrices qui intègrent en 1889 les bâtiments laissés vacants par les Normaliens, plus de dix ans après la loi Paul Bert, imposant aux départements l’entretien d’une Ecole normale de filles. Entre-temps les candidates, peu nombreuses de surcroît, peuvent recevoir un enseignement dans le « cours normal » que le Conseil départemental a concédé aux religieuses du couvent de la Providence. Peu de filles, en vérité, continuent leur scolarité au-delà de douze ans. Bien des parents considèrent encore qu’elles ne sont pas faites pour étudier et qu’il est préférable pour elles d’apprendre à la maison à coudre, à broder… Selon un inspecteur d’académie, l’enseignement prodigué par les religieuses est loin d’être à la hauteur de la mission confiée ensuite à ces jeunes filles. « Nos maîtresses d’école les plus capables savent encore répondre aux questions qui leur sont adressées dans les examens pour le brevet de capacité, mais elles ne connaissent ni la partie pédagogique, ni les méthodes, et n’ont généralement aucune aptitude à la pratique de l’enseignement. Elles sont réduites à faire leur expérience dans les classes, aux dépens des jeunes filles qui leur sont confiées, et souvent même cette expérience est une ingrate maîtresse. »

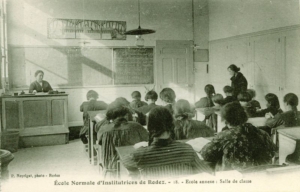

Quand les premières normaliennes occupent les lieux, les locaux laissent fortement à désirer selon le rapport adressée par la directrice à l’Inspection académique : « Nous souffrons de l’insuffisance et de l’insalubrité des locaux, comme les instituteurs en ont souffert avant nous. Notre unique salle de classes est petite et, de plus, humide, froide et malsaine. La salle de sciences n’est qu’un très petit laboratoire où le professeur et les élèves peuvent à peine se mouvoir… L’organisation du service du lavabo et du vestiaire est à la fois insuffisante et défectueuse… Je ne parle pas de l’installation de la lingerie, à la fois salle de couture, de repassage, et de l’infirmerie. » Hormis ces problèmes d’intendance, la directrice redoute particulièrement la proximité du Pensionnat Saint-Joseph : « J’ajoute que le voisinage du Pensionnat des Frères de la doctrine chrétienne, qui domine complètement notre maison et dont les élèves pourraient, s’ils le voulaient, avoir des communications avec nos élèves-maîtresses, rend la surveillance difficile et est pour nous une source de préoccupations, autant au point de vue de la moralité de nos élèves, que la bonne réputation de l’école. »

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !